科研进展

-

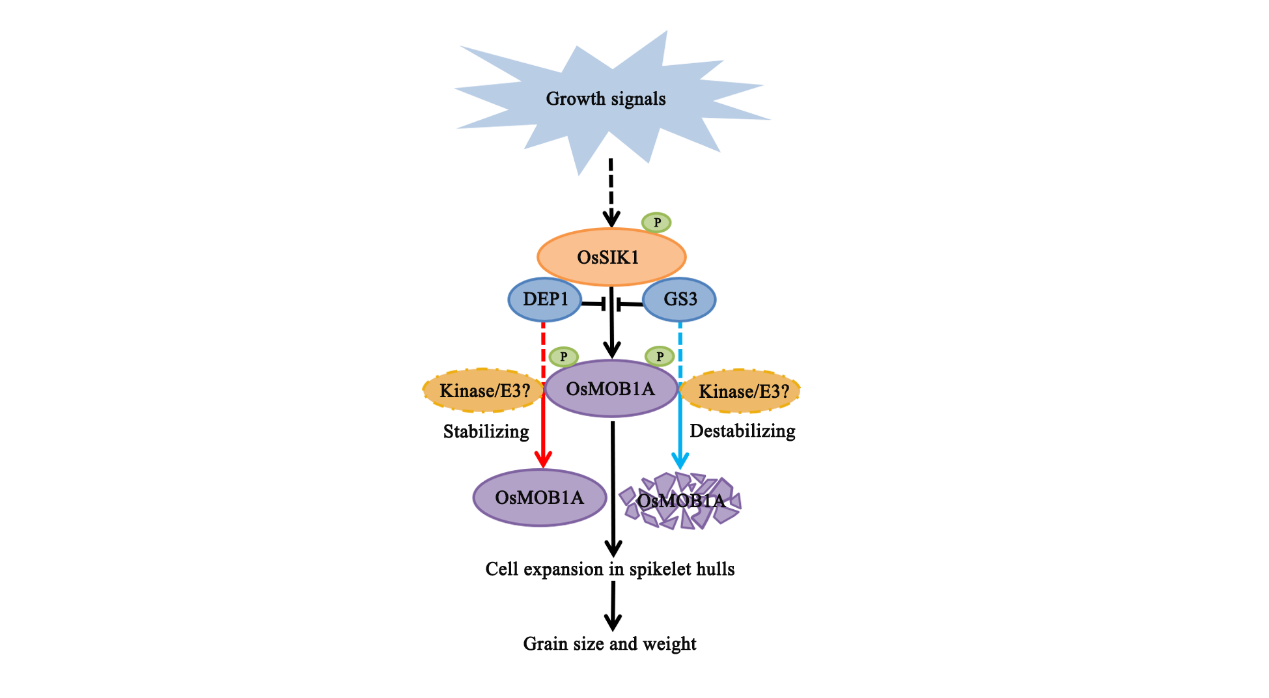

程佑发团队发现G蛋白通过调控Hippo信号通路控制水稻籽粒大小2025-12-25程佑发研究团队近年来对植物Hippo信号通路开展研究,在拟南芥中发现Hippo信号通路参与调控生长素和茉莉酸介导的植物生长发育。此次研究结果揭示了G蛋白通过调控Hippo信号通路控制水稻籽粒大小的分子机制,为提高产量提供了潜在的靶基因。

程佑发团队发现G蛋白通过调控Hippo信号通路控制水稻籽粒大小2025-12-25程佑发研究团队近年来对植物Hippo信号通路开展研究,在拟南芥中发现Hippo信号通路参与调控生长素和茉莉酸介导的植物生长发育。此次研究结果揭示了G蛋白通过调控Hippo信号通路控制水稻籽粒大小的分子机制,为提高产量提供了潜在的靶基因。 -

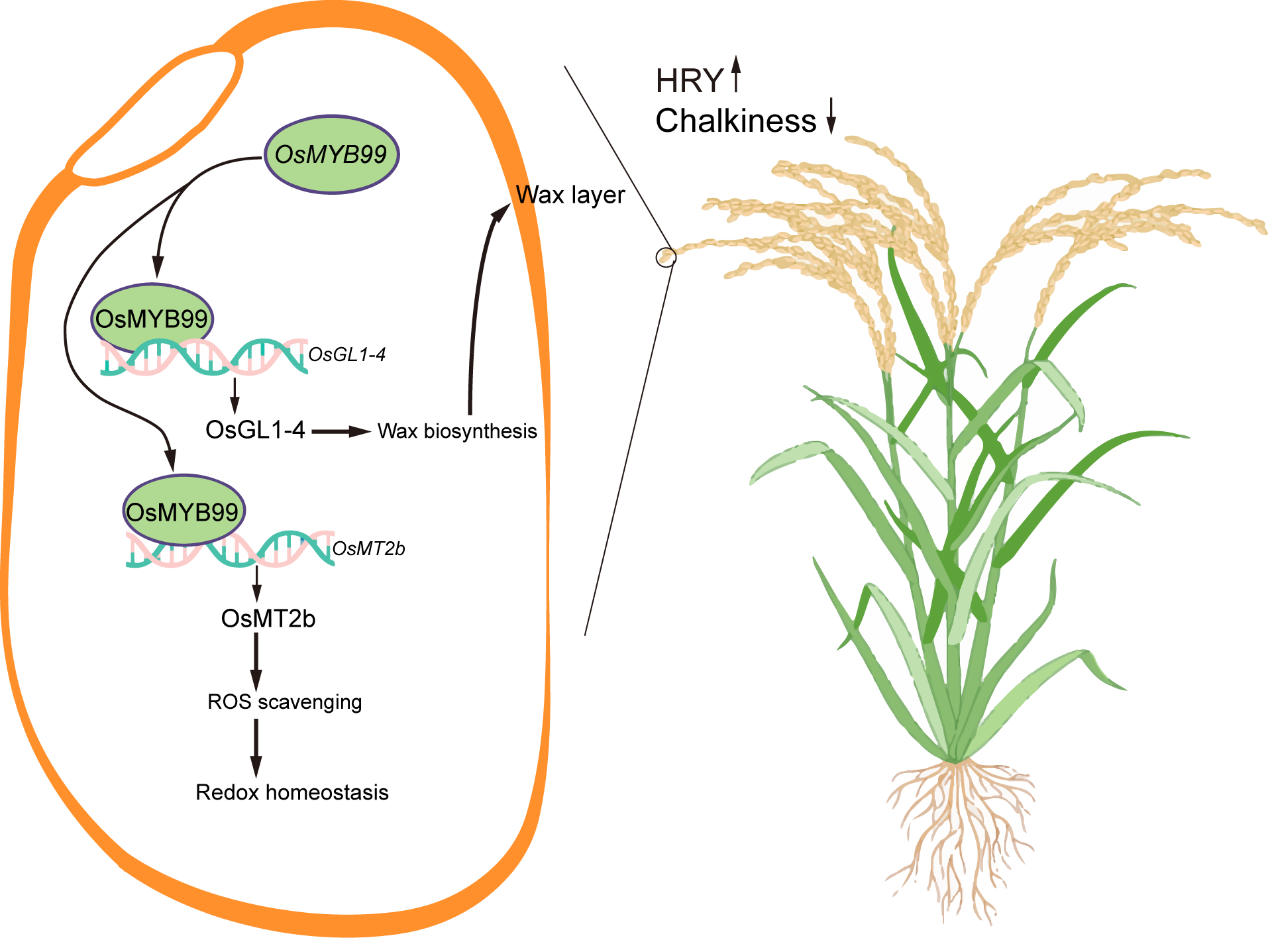

王台团队揭示水稻整精米率和垩白性状协同调控新机制2025-12-18该研究揭示了OsMYB99及其分子网络在水稻整精米和垩白品质性状形成过程的重要作用,提出了一个通过靶向调节表皮蜡质合成与沉积及ROS稳态改良稻米的新策略。

王台团队揭示水稻整精米率和垩白性状协同调控新机制2025-12-18该研究揭示了OsMYB99及其分子网络在水稻整精米和垩白品质性状形成过程的重要作用,提出了一个通过靶向调节表皮蜡质合成与沉积及ROS稳态改良稻米的新策略。 -

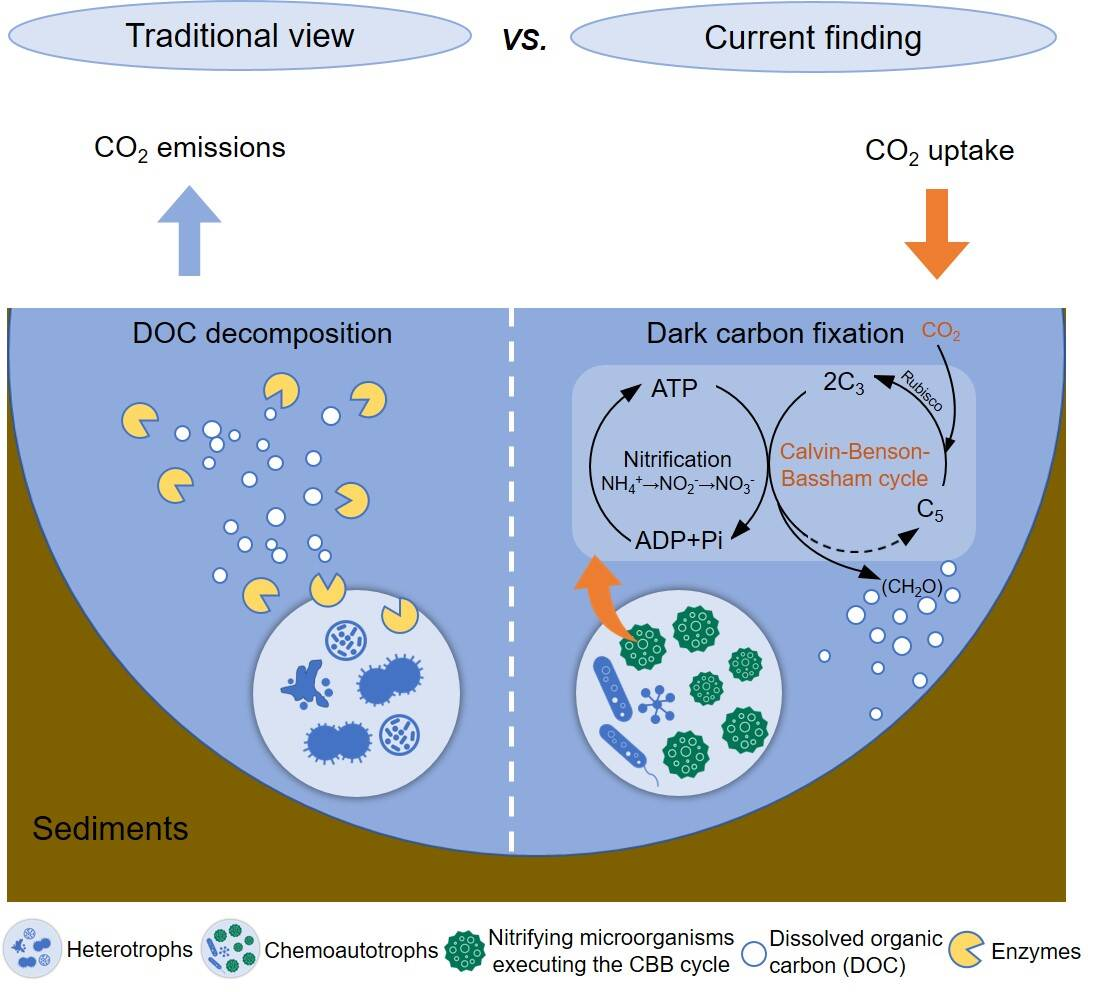

杨元合团队合作揭示青藏高原热融湖塘化能自养固碳过程及其驱动机制2025-12-16杨元合研究团队与中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所刘富庭副研究员等合作,沿青藏高原约1100 km的冻土样带,采集了涵盖不同年份(2020年和2024年)和不同季节(春、夏、秋)的414份热融湖塘水体和沉积物样品;在此基础上,结合室内培养、同位素示踪和微生物组学技术探究了热融湖塘化能自养固碳过程及其驱动机制。

杨元合团队合作揭示青藏高原热融湖塘化能自养固碳过程及其驱动机制2025-12-16杨元合研究团队与中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所刘富庭副研究员等合作,沿青藏高原约1100 km的冻土样带,采集了涵盖不同年份(2020年和2024年)和不同季节(春、夏、秋)的414份热融湖塘水体和沉积物样品;在此基础上,结合室内培养、同位素示踪和微生物组学技术探究了热融湖塘化能自养固碳过程及其驱动机制。 -

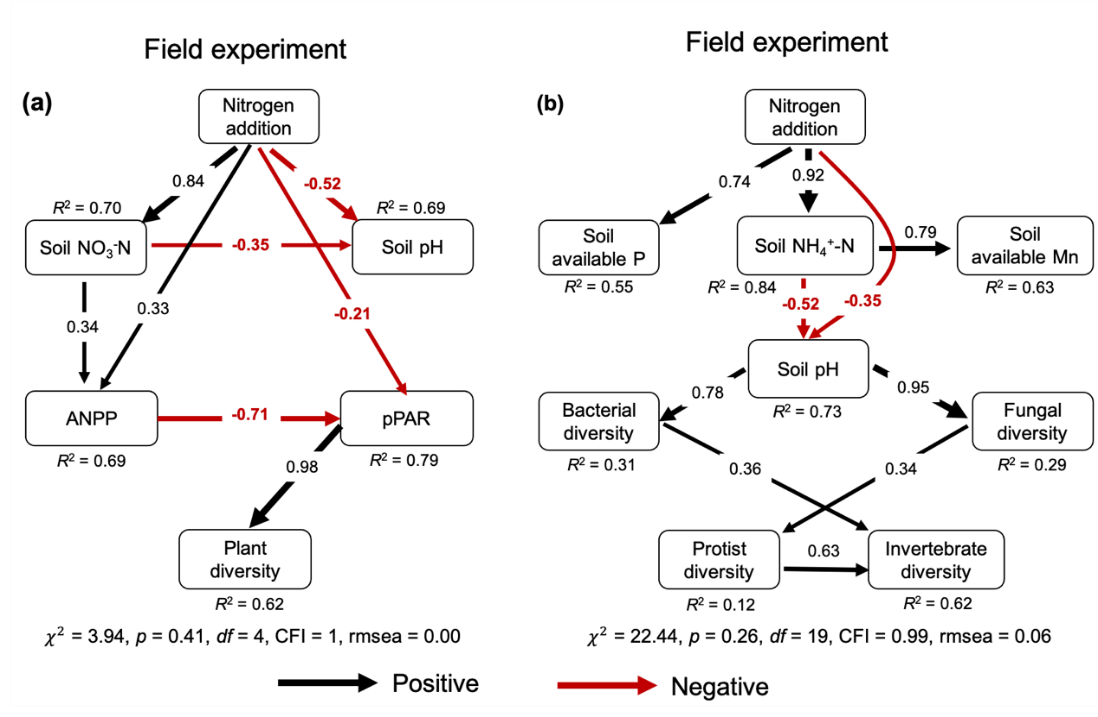

潘庆民团队揭示草原多营养级生物多样性和生态系统功能对氮富集的响应轨迹、阈值和机制2025-12-10研究人员进一步通过全球92个氮素添加实验的Meta分析验证了这些结果的普适性。上述结果有助于加深关于全球氮富集对草原生态系统影响及机制的理解,也为草原生态系统养分管理提供了依据。

潘庆民团队揭示草原多营养级生物多样性和生态系统功能对氮富集的响应轨迹、阈值和机制2025-12-10研究人员进一步通过全球92个氮素添加实验的Meta分析验证了这些结果的普适性。上述结果有助于加深关于全球氮富集对草原生态系统影响及机制的理解,也为草原生态系统养分管理提供了依据。 -

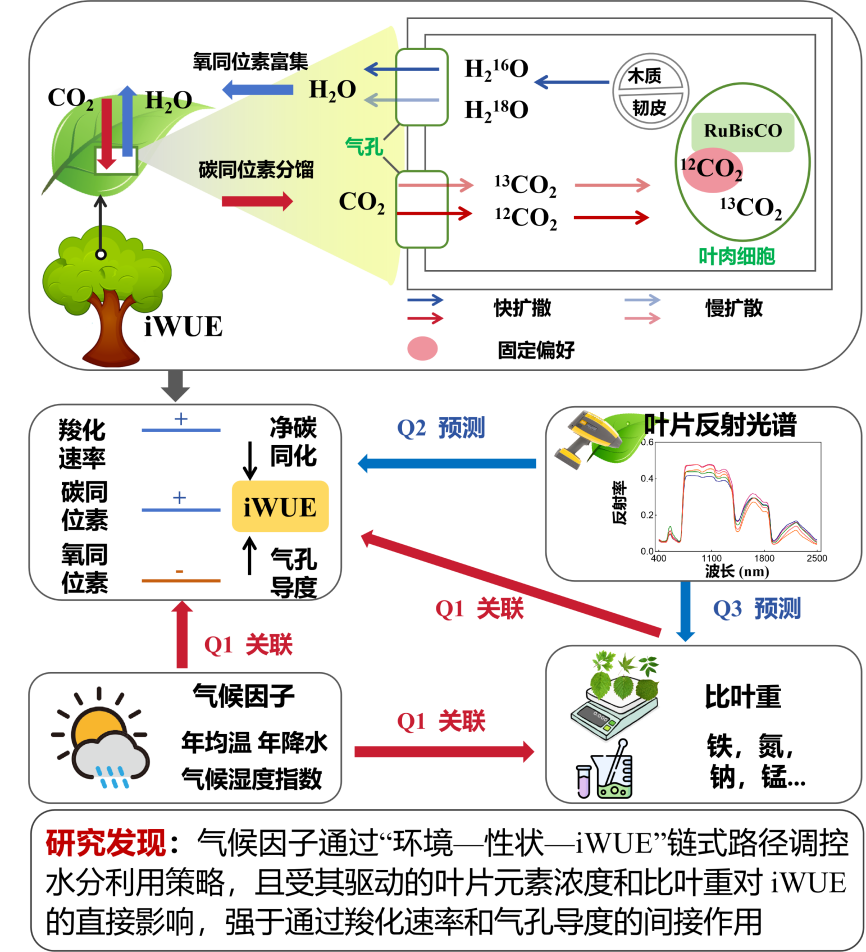

严正兵研究员等揭示跨森林生态系统叶片元素组与水分利用效率关联机制2025-12-10严正兵研究员等依托中国科学院林冠塔吊平台,系统采集我国三大典型森林生态系统的林冠叶片样本,进行了iWUE 与多重叶性状、叶反射光谱的关联研究。

严正兵研究员等揭示跨森林生态系统叶片元素组与水分利用效率关联机制2025-12-10严正兵研究员等依托中国科学院林冠塔吊平台,系统采集我国三大典型森林生态系统的林冠叶片样本,进行了iWUE 与多重叶性状、叶反射光谱的关联研究。